记者 陈曦

保持一种自由的状态

记者:张老师您好,感谢您在百忙之中接受访谈。您的艺术探索横跨文学、书法、艺术评论等领域,在每个领域都取得了不俗的成就。这种广泛的艺术趣味和您儿时的艺术启蒙是否有关?能否谈谈您的童年、少年和故乡。

张瑞田:我是喜欢胡思乱想的人,思维活跃,兴趣广泛,好像自己浑身有使不完的力气,什么都想干。这样的状态让自己有着乐观的生活情趣,同时也会让自己一事无成。聪明人说过,把一件事干好就可以了。我认可这样的观点,只是自己做不到,愿意在自己的世界里活着,于是,读书、写字、办报、策展,尽量保持一种自由的状态。

我的家在东北松花江上,那是一条特别浪漫的江,少年时代,我们几个志同道合的朋友在江边散步,谈历史,谈未来,每当提及历史语境里的仁人志士,谈到一本书,一部电影,都会动容。那是理想主义的年代,我们对现实有忧患,对未来有憧憬。

记者:何种机缘促使您离开故乡,开始了自己的“北漂”生涯,这段经历给您留下了什么深刻的记忆?

张瑞田:我喜爱美国电影《公民凯恩》,这部电影让我产生了当记者的理想。记者与现实有紧密的联系,是观察社会、参与社会发展的职业。对于有理想的年轻人来讲,不想浑浑噩噩地混日子,希望自己像仁人志士一样维护社会公平正义,敢于对抗社会的邪恶。于是写评论,写批评性文章。直到写不下去了,我就离开了故乡。那年我33岁,依然渴望生活与未来。记得很清楚,我是拿着奥尼尔的戏剧集《天边外》登上了飞往远方的飞机。

记者:每位作家都有自己初始的写作动因,您是如何走上文学创作道路的?在文学、书法、书画评论这三个门类的艺术创作中,您更偏爱“谁” ,或者说“谁”更能令您感到得心应手和生命愉悦?

张瑞田:我应该算一个“顽主”,没有明确的目标,也不会很世故地安排自己的写作。至于当作家啊,当书法家啊,当艺术评论家啊,想都没有想过。觉得写作、写字,是生活的一部分,写你的,别人怎么看,也不会在意。刚来北京,我当制片人,与谢飞导演合作,拍电视剧。这是文人谋生的好职业,觉得策划一部电视剧,赚到钱,后顾无忧,就可以任性读书、写作了。1999年,我写了一部随笔集《在政治的浪尖上》,这是我观察二十世纪世界政治版图的“胡言乱语”,写得开心、痛快,东方出版社在2000年出版了,销售记录不错。

至于书法,更让我无语。弱冠学书,断断续续,写不好,还愿意写。在北京工作,有时间就会临帖写字,有值得欣赏的书法展览,就去观摩,心血来潮,还会向书法展投稿。毕竟是读书人,旁观书法界的一些事 ,觉得有话可说,就会写一篇短文寄给报刊,陆陆续续,发表了三十余篇。斯舜威是我的朋友,也是我的老师,他邀我在《美术报》开设专栏,不久,《书法报》又邀斯舜威和我一同开设专栏,很快,“老斯说话”“瑞田观点”在《书法报》亮相,写了十年之久,自然有了读者,有了话题,有了影响。

写散文、随笔,人物传记,写艺术评论,还是挥毫写字,都是我生活的一部分,它们支撑我的文化选择,培养我的思考乐趣,助推我的人格建构。这一点,与传统文人的心性比较靠近。

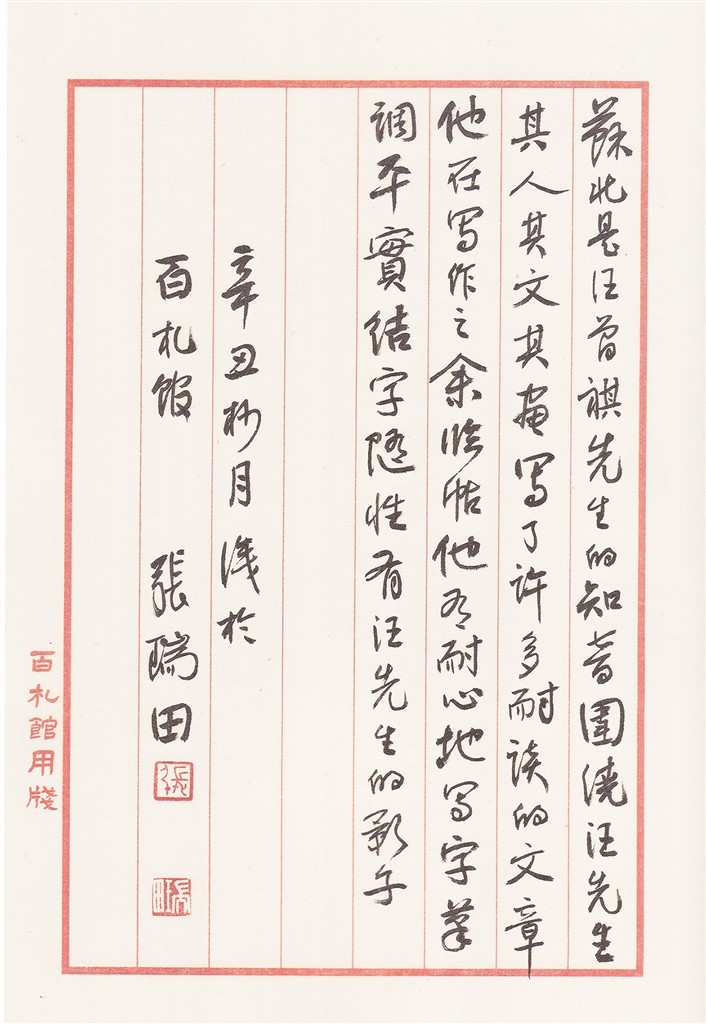

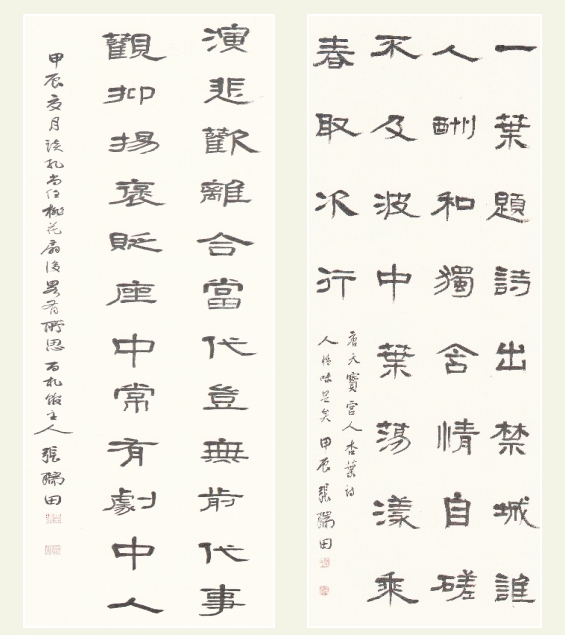

记者:您的新作《且慢》今年4月被收入《作家好书画·书系》出版,在书中将散文和书法串联起来思考人生,能文则文、能书则书,这种结合是否让您在情感表达时更加自由?

张瑞田:《且慢》这本随笔集,收录了我近几年发表的19篇文章。喜欢思古、访碑,喜爱写字、读帖,这种精神倾向必然影响到写作。《且慢》中的文章,思古、访碑者居多,在旅途中寻觅古迹,对一块名碑或残碑的探寻,一一写下,其中是我对一段历史的认知,对善恶是非的评骘,对一块碑铭的猜解,对一个人或几个人的凝视。思古、访碑,思的是天下,访的是人心。

或许是想让思古、访碑有一个可以见得到的结果,编辑要求在书中插入一些书法作品,希望读者阅读文章之余,再看看作家的墨迹,想必会有意外的阅读体验。作家写字渐渐多起来了,这是值得关注的文化现象,对毛笔书写有了越来越浓厚的兴趣。他们用文字建起了一个审美世界,依然想用毛笔再建起一个艺术世界。当代作家心中的文人心性于此可见一斑。

书法依靠文章而立

记者:全国第十三届书法篆刻展目前还在全国巡展,成了社会热议的话题。您作为展览评审团的学术观察员,参与了展览评选的全过程,您认为入展作品有无共性或规律性?

张瑞田:人们习惯把入选全国书法展的作品说成“展览体”,不是没有道理。“展览体”,一定是现代汉语里的新词,也一定是针对竞技性书法展览出现的。其实,“展览体”没有什么不对,既然要参与竞技性的书法展览,自然要符合展览组委会的要求,也需要围着评委的指挥棒转。

所谓“展览体”,是奔着展览去的,目标明确。展览需要什么,书法家就提供什么,符合“供求关系”的逻辑。只是这种“机灵”很世故,没有办法,既然面对的是功利世界,谁也清高不起来。于是,我们就看到了以下的景观——迎合。

当然是迎合评委。书法这个领域,近亲结婚的现象很严重,投稿者知道谁有可能是评委,他们的趣味是什么,便弯道超车,横向取法,露出媚态。细细想来,这是功利之心惹的祸。

于是,揣摩评委,投其所好,赢得这一展览或那一展览的奖项,也就成了为数不菲的当代书法家们的自选动作。于是,“展览体”出现了,以惊人的概念化覆盖着当代书法创作,整齐划一多了,个性纷呈少了,对于艺术创作而言,这是一种危机。

记者:有一种说法“中国书法进入了展厅时代”。您认为各个层级的展览特别是全国展览,对当代书法创作有什么影响?

张瑞田:中国书法进入了展厅时代,新的格局和诱惑,改变了书法学习的目的,也改变了书法家们的心态。于是,对书法家的价值判断,依据书法家在书法展览中的入选、获奖,等等。

任何一种艺术,无不强调个性。中国书法艺术之所以笑傲艺坛,其中一点便是艺术风格的多样性。在单调的线条交织中,我们的书法家竟然建立了一个丰富多彩的艺术世界。比如,整饬的楷书,抽象的草书,雄浑的隶书,飘逸的行书,可以写出具有强烈人格化的风采和别具一格的风格,雄辩证明了书法家的聪明才智和书法创作的广阔空间。可是,时至今天,书法家蓬勃的创作生机被名缰利锁束缚,目光的短浅,生命激情的减弱,导致书法“展览体”的滥觞,没有高原,更没有高峰。

记者:您在最近一篇文章中对当代书法评论有一个论断——当代书法进入创作的黄金时代,书法评论依然在铁器时代徘徊。从您自身的艺术实践看,书法和书法评论是怎样的关系?当代书法评论还缺少什么?

张瑞田:应该说,当代书法评论有宏观与微观之别。宏观的书法评论针对当前的创作观念和创作趋势,进行理论分析、美学归纳,在当代书法的传统主线被人为断裂的背景下,鼓励书法家重拾创作信心,追求现实与历史一脉相承的统一。书法,始终处于复杂的语境之中,它与其他艺术样式的本质区别,在于自身文化的规定性和语言形式的丰富性。书法一直与语言相辉映,在相当长的时间里,书法依靠文章而立,也就是我们常说的“先文后墨”。当代书法创作的问题,更多的是源于这一传统主线的被打断。当代书法家没有文人身份了,写字是主业,读书作文是副业,甚至许多书法家不读书,也不作文,沉浸在戏笔的过程,寻找所谓新生代书法家的快感。当代书法评论对此要进行历史分析、艺术判断,鼓足指斥弊端的勇气,让当代书法创作回到正确的轨道。微观的书法评论多是对书法家个体的研究,或者是对一种书体、一幅作品的讨论。难能可贵的是,许多当代书法评论家站在艺术的立场挑战权威,批评书法界的奇谈怪论和诡异书风,对具有艺术深度和人格魅力的书法作品予以正确的理解和深度的解读。

记者:“当代书法”是何概念?相对于古代书法,当代书法有什么特质?

张瑞田:书法是综合艺术,它与笔墨、文学、宗教、篆刻,乃至于书法家的生命感觉构成了一个艺术整体,即墨韵之“意”和文辞之“境”的融合,仅仅从笔墨的单一角度来看书法,是浅尝辄止的,是缘木求鱼的。但是,书法发展到今天,我们对书法的综合艺术特征缺乏了解,更不理解,把书法仅仅看成一个字的字型,字型的好与坏,就是书法的好与坏。这是具有普遍性的短视。第十三届全国书法、篆刻作品展的评选,设有审读组,目的是检查一幅入围作品的文字内容,其中包括所选择的文本,是否具有审美性,书写过程是否有错字、丢字的问题。遗憾的是,许多入围作品就在审读阶段倒下了,他们把每个字的字型写得无懈可击,却把一个字的字义扭曲了,错字比比皆是,串行、落字无处不在,这样的书法作品,不管字型有多严谨、遒劲,终因没有达到一幅书法作品的文化要求而被淘汰。我把这种现象说成“跑调”。

至此,我们就明白了古典书法与当代书法的区别。

记者:汉字随着时代演进在不断发展,产生了篆、隶、草、行、楷等书体。当代社会生活已发生了翻天覆地的变化,书写载体、书写方式等都在不断变化,人们通过计算机、人工智能等在不断设计新的字体。据您观察,在不久的将来,我们这个时代会不会产生一种新的书体?

张瑞田:电子计算机文字处理系统,有我们无法想象的能力。计算机软件对汉字字型的处理,会有无数种的结果。我们喜欢也好,讨厌也罢,这是可触可摸的现实,必须承认。但是,这些五花八门的变形字体,不是传统意义的书法书体。我们视为艺术的书法,必须植根文字学的土壤,在传统文字学、书法学的框架下延伸而来。也就是说,篆隶真草行,在古代社会业已成型,不同的字体,有不同的书写特点,不同的书体,也有不同的艺术风格。也可以这样说,古人的智慧完善了中国文字的创造、书写、审美体系,这是根植于农耕社会的高度文明,也是我们赖以骄傲的文明。我可以坦然地说,当下没有可能创造出新的书体,也没有必要创造出新的书体。先贤给我们留下的这份独特的遗产,我们能够继承、光大,就是非常了不起的事情了。

记者:自新文化运动以来,白话文已代替文言文成为文学书写和日常交流的主要载体,但当代书法创作的内容主体还是古典诗词文赋。您认为造成这种错位的原因是什么?白话文将来是否可以大规模进入书法领域?

张瑞田:1919年初,胡适用英文撰写了《中国的一场文学革命》。胡适简要介绍了自己的文章《文学改良刍议》。陈独秀的《文学革命论》着重指出文学革命的中心任务是用白话取代文言,为证明白话文的可行性,他以沈尹默的白话诗为例,认为沈尹默的白话诗在形式和内容的丰富性上极大超越了格律诗。

书法与文言文、诗词唇齿相依。文言文在教育领域的退出,也意味着书法危机的到来。从白话文长驱直入我们的文化生活,到书写工具的转换,很少有人把书法家作为追求的目标了。书法,极其小众。书法与文言文一样,被极端边缘化了。

1981年中国书法家协会成立,书法重归公共视线。如果我们把1920年中央政府教育部颁布法令使用白话文算起,时间过去了61年。一个甲子的告别,重新和好的确很难。原因也不复杂,书法应该面对的广阔的社会局面发生了变化,书法融入整个社会的想法已经做不到,她从必须,变得无足轻重。另外,西方展览制度的强化,让书法在展厅中找到出路,于是追求入选展览,就是学习书法的最终目的。书法,从个人、几人阅读到大众围观,视觉的调整,也是书法命运的调整。

组织动员、利益诱惑,是促进当代书法发展的两驾马车。于是,不同层级的展览、不同规模的展览、不同奖项的展览、不同主题的展览,一个接一个。入展者和获奖者,就是最大的获益者。从此,书法家把视觉冲击力当成定海神针,对形式变化十分上心。于是,我们一度批评的以视觉为中心的目标追求,自然成了当代书法家的动力源泉。

矫枉过正了,对表象产生热情,对内涵自然冷淡。当展厅成为当代书法的不二法门时,技术至上、反文化、书写与内容割裂、形式与题材分野,就都是正常、无可非议的了。

这就是今天的书法。中国书法变成今天的这个样子,肯定有问题,而且这个问题有点严重。这个问题需要正视了,解决起来可能很难,但首先要正视。

当代书法可以写韵文,也可以写白话文,只是过度的形式主义,书法家的去文化现象,书法观念的错位,导致当代书法已经没有“文”了。

文人书画的精神特质

记者:您怎么看待文学与书法的关系?

张瑞田:这是一个老问题,也是一个有趣的问题。就这个问题,我曾经写过文章,大意是,书法家离不开文学修养。第一,文学修养是书法家对传统文化进行判断的准备,是书法家精神高度的体现。沈尹默先生是公认的杰出书法家,然而,沈尹默又是具有思想深度的诗人。他的新诗和旧体诗,无不是一个时代的精神体现和审美反应。在现实生活里,沈尹默十分关心民众的处境,因此成为一名能够独立思考的文人书法家。第二,文学修养可以深化书法家的思想,促进书法家的文化思考。书法艺术技术含量外化,直接导致书法家对书写技巧的重视,忽略文学修养对自己内心世界的滋养。当代书坛,是文学修养缺失的书坛,许多书法家的文学常识,仅仅限于初中生的水平。这种现状极其危险,它会降低书法艺术应有的魅力,也会导致当代书法家的江湖化和平面化。我们一直缅怀谢无量,是他的文化人格使然。作为学人,谢无量的文章赢得了国人的尊重,其书法也是独树一帜,成为中国现当代书法的代表。第三,具有文学修养的书法家,对所要书写的文辞会进行细致的选择。陈词滥调往往出现在那些没有文学修养的书法家的笔下。第四,文学审美强调人与人之间的友善和平等,尊重生命和自然,关心社会,同情弱者,是文人的精神方向。因此我常说,文人是一个民族的精神代表,文人的思想方式和行为方式,决定了我们超越自己的程度,对自我认知的深度。

记者:您策划了多次文人书画展。请问怎样清晰界定“文人书画”的概念?文人书画有哪些独特的审美价值?

张瑞田:今天的作家书画,其实就是历史中的文人书画。文化素养,是文人书画的价值支撑,人格迹化,是文人书画的美学特征。对书画审美来讲,缠绕着过多技术要素的结字,轻易输给了饱含生命热情的简练、朴茂的笔墨。

文人书画,关键在于文人。古代文人科举进仕,文章、书法、诗词乃必修之课。对其领悟的深浅,掌握的高下,决定其人生的命运、政治的前途。文人书画的创作者,体现出迥异于世俗社会阶层的文化素养,“如谢家子弟”“爽爽有一种生气”。儒家的入世情怀,是一只看得见的手,把文人们召唤到经世致用的人生路途。于是,视政治为第一理想的文人们,以“游于艺”的心态对待书画,从而赋予书画新的人文含义。书画是经世致用的工具,也是陶冶性情的方式。博大的中国文化和独特的中国书画,如此巧妙地缝合了读书人的精神裂痕,同时又给我们留下一份独特的文化遗产。

当代文人书画的式微是历史性的,难以弥补。第一,辛亥革命以后,中国社会急剧动荡,损害了中国一以贯之的精神世界。牧歌般的文化心理,“志于道”“游于艺”的理想模式遭到空前的质疑。第二,西学东渐,瓦解了民族的传统教育,书写工具替换,西式大学教育引入中国,书画、诗词被视为阻碍现代化进程的文化遗存,一度惨遭封杀,使数代人不能窥其堂奥。第三,全球性的科技进步,产生了诸多释放人类情绪的物质手段,书法已不是令大多数人痴迷的艺术形式。第四,市场的健全和商业的竞争,打碎了传统的伦理标准,恃强凌弱的价值体系,消费主义思潮,使农业社会的、具有永恒价值的“士不可以不弘毅,任重而道远”的“尚志”精神被庸俗解构。其直接结果便是趣味的低下,道德的缺失。

如何回味文人书画的精神特质,能否把苏东坡式的文人心理延续下去,当代作家书画与古代文人书画区别何在,分裂的程度多大,是否有可能实现融通?这些都是需要面对和思考的问题。

记者:你是当代著名策展人,策划了一系列当代作家书画展和文人书法周,对于推动当代作家书画创作作出了贡献。你认为当代作家书画创作势头和成绩如何?目前有哪些值得关注的重点人物?

张瑞田:我曾讲过,现当代作家,可以称为书法家的人有鲁迅、郭沫若、茅盾、沈从文、台静农、叶圣陶、李凖、周而复、刘征等,其他作家所写的毛笔字,只能列入名人字行列。每个人都有写字的权利,作家们写字是有文化传统的,既然用硬笔写文章,为什么不能用毛笔写字呢。这本不是问题。只是写字也不是小问题,就像写文章一样,要识字读书,有生活积累,又要产生创作冲动,才有话可说,排字成文。

书法也一样,它本身有艺术规律,一种字体有不同的分类,还有不同的书写特点和艺术风格,想写好字,当书法家,要从临帖开始,吃透传统,有分析能力,自然就会有值得推敲的笔墨呈现。许多作家写字,就是以硬笔书写的习惯,用毛笔拉扯,有字型,但没有依据,有视觉效果,但没有欣赏价值。然而,因其有社会知名度,即使是以这样的方式写的字,还是会被人购买、收藏。这不值得大惊小怪,知名度就是品牌,有品牌,就会有受众,就会有市场。我把这样的字称为名人字,的确,名人字也是字,受到欢迎,也在情理之中。但是,这不是我们放弃临帖的理由,既然喜欢书法,还是应该从基础做起,熟知书法史,对不同书体和流派的书法作品要有专业的判断能力。2003年初,我策划并在中国现代文学馆举办的《落墨有声:当代五十名中青年作家书画作品展》,就是在全国作家中遴选出来的有代表性的书画作者,他们有深厚的基础,他们的书法与绘画,具有一定的艺术性。当然,这不等于说,当代作家书画已经成熟,但有一点是明确的,他们已经走在成熟的路上了。

记者:再次感谢您接受访谈,欢迎您有机会到安康采风。

张瑞田:安康有深厚的文化底蕴,迷人的自然景观, 也是非常浪漫的地方,心向往之。谢谢。

张瑞田,1963年生于吉林市。曾在《中国作家》《上海文学》《读书》《散文》《文汇报》等报刊发表散文随笔、艺术评论300余篇。并在《文艺报》《中华读书报》《美文》《新民晚报》《东方早报》《书法报》《中国书画报》开设个人专栏。出版《百札馆闲记》《忧伤的野马》《砚边人文》《书坛尘嚣录》《且慢》等书。作品被多种散文、随笔选本辑录,《新华文摘》《新华月报》《作家文摘》也多次选载。文艺评论荣获第九届中国文联文艺评论一等奖,第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论推优作品。书法作品先后参加第二届全国新人书法展、第四届全国青年书法展、第十三届全国书法篆刻展全国名家邀请展等。系中国作家协会会员,中国书法家协会书法评论与文化传播委员会秘书长,中国国际文化交流中心理事,中国职工书法家协会副主席兼秘书长。