□ 刘明

十年前,我去过一次牛蹄镇的中学。

记得当时沿途正值修路,车行蜿蜒山路,一路奔波近三个小时,终于到了。牛蹄留给我的第一印象就是:太远啦!

今年十月份,安康新媒体联合会采风活动邀请我前往牛蹄镇,后因事未能如愿。

查阅资料得知,牛蹄镇的名字由来要追溯到晋代太康年间。当时由于战乱和自然灾害,有江南、湖广一带的居民迁徙至此,见到巨石上有酷似牛蹄的印迹,周围环境优美,宛如世外桃源,便决定居住在此地,并取名牛蹄。

时隔多年,近日一场村歌大赛让我对这座小镇产生了浓厚的兴趣。

一个地方的地域文化是不可复制的,当一个地方的民间文艺,在乡土扎根、成长、开花、结果,其影响力也就开始走向更广阔的天地。

一场浓郁牛蹄镇特色的文艺节目创意编排,让我们看到了牛蹄镇的破茧成蝶,看到了乡村振兴的陕南样板,看见了这才是新农村建设的应有模样。

剑走偏锋,脱颖而出。

今年9月,中共中央宣传部、农业农村部等7部门联合印发《“文艺赋美乡村”工作方案(2025—2027年)》。

当“文艺赋美乡村”的号角吹响,笔者以为:牛蹄镇的“文化名片”的IP打造,可专注于打造“文化IP新名片”:“一个村、一位画家、一块牌子”。

牛蹄镇因“牛蹄”而得名。

我们可以拼什么

“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,这是大多数农村发展的传统老路,千篇一律的“产业、生态、文化、旅游”关键词,成了制约近年来乡村振兴发展的瓶颈。

拼经济支撑,大多数陕南山区,不是北上广开发区的对手;

拼产业发展,困于地理位置局限,始终不温不火,没有竞争优势;

拼文化旅游,真正和拥有历史人文、自然资源的5A旅游区相比,更是捉襟见肘;

拼人才引进,我们自身的经济收入都无法运转,又何以养活高端人才?

……

那么,这个位于汉滨区西南部凤凰山麓的偏远小镇,又该如何去打造IP、脱颖而出?

牛蹄镇,东与洪山镇相邻,南、西两面分别与紫阳县汉王镇、双安镇接壤,距安康城区89公里,全镇面积46.8平方公里,人口不足万人。

权衡利弊,换位思考!作为陕南的一个偏远小镇,自己的核心竞争力该如何呈现?

作为旁观者,这场村歌大赛,让我看到了牛蹄镇的灵秀。

当七八十多岁的牛蹄镇大爷大妈们登上舞台,我想:他们一辈子也没有想到,有一天,他们会被看见;

当淳朴的乡亲们,干完农活带着孩子一起登上演出舞台的时候,这难道不是最美的诗与远方吗?

当干部与群众打成一片,这难道不是走群众路线的乡村振兴之路吗?

在全球化与数字化时代,文化永远是一个地方发展的灵魂。舞台上这些传统农耕文化,永远都是这个时代不应该忘记的传承。中华文明根植于农耕文明,农耕文明的根脉在乡村生生不息,中国乡村无疑是传承中华优秀传统文化、建设中华民族现代文明的重要承载地。

好的东西、美的东西、善的东西,绝大多数的人都是向往的,都是愿意去追求的。

在牛蹄镇,我们看到了民间文艺的传播者,未来可以让乡村的故事联通世界。

“一个村”:朝天河村。

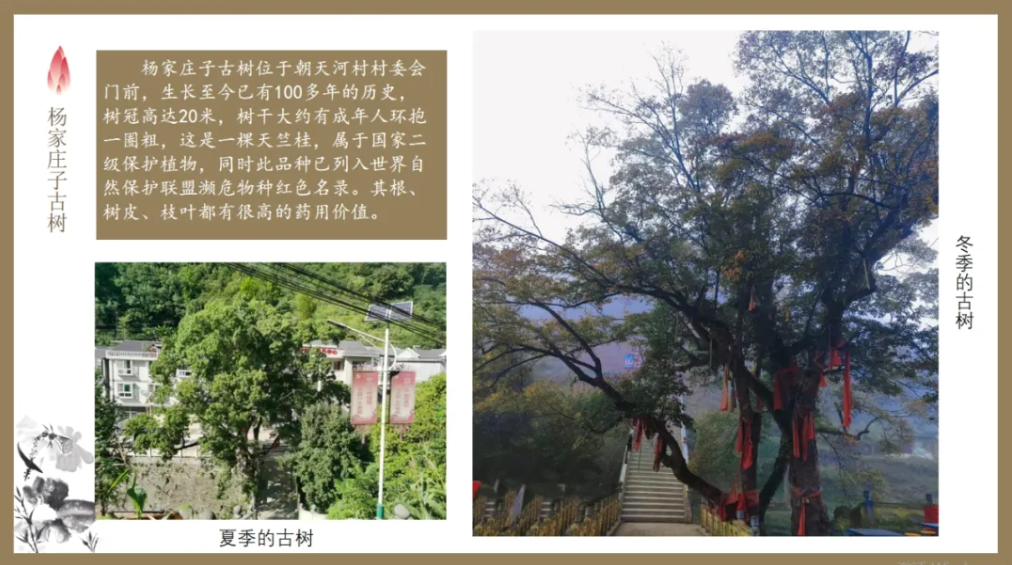

朝天河村因河得名,1950年成立朝天乡,隶属石转区。1996年实行撤区并乡改革与牛蹄镇合并。总面积15.05平方公里,全村共8个村民小组,共614户2064人。村民均系汉族,姓氏以杨、陈、张、李、郑为主,大部分人口是明清时期由湖广等地迁徙而来的。

朝天河老街位于朝天河上游,三面环水一面靠山。寨沟和贺家山沟在此交汇,形成二龙捧圣之势,故此,朝天河老街也称“双龙街”。后期因南北两条河沟上各架起一座石拱桥,人们便把“双龙”更名为“双桥”,沿用至今。

最初人们把朝天河老街称为“龙王庙街”,是因为老街中部有一座古老的龙王庙,传说建于明代。庙宇恢宏壮观,斗拱飞檐,雕梁画栋,古木参天,香客不断,香火盛旺。每逢吉日、庙会之际更是热闹非凡,香客纷纷到庙上求签还愿,各路班社及民间艺人到此竞相献艺,周边民众把自制的食品、物品带到庙会进行交易。久而久之,以龙王庙为载体,自然形成了民众赶集交易的街市。随着社会的变革,人们思想的进步,尊师重教在朝天河蔚然成风,民国二十五年(1936),人们将龙王庙改为学校,成了教书育人的地方。

朝天河老街南北延伸,总长度不足300米,但街道整洁紧凑。街道建筑凸显陕南特色,有石头屋、土坯房,还有青砖黛瓦的穿斗屋架、充板门的街面房、吊脚楼。商业、手工业、服务业等店铺鳞次栉比,土产百货一应俱全,琳琅满目。每月农历初二、五、八逢场,商贾云集,人涌如潮,摩肩接踵,盛况空前。贸易的繁华,经济的发展,使朝天河一度成为五林、双安、洪山、石转等区域的政治活动中心和商贸交易的重地。成为历届地方政府的驻地。

乡政府早期办公地址设在朝天河中部,条件十分简陋。20世纪70年代,由生产队出木材及烧制小青瓦;群众出力出物,齐心合力为乡政府修建了一座土木结构、青瓦屋面,二层楼四合院式的办公大院。

随着乡政府的建立,医药、文化、粮站、食品站、供销社等事业、商贸系统的分支单位也相继在老街落户,为朝天河增添了政治生命力和经济活力,使朝天河政治、文化、经济更加繁荣昌盛,鼎盛时期常住人口达3500多人。1996年撤区并乡,撤销了朝天乡行政建制,有关事业、商贸等行业部门的机构也相继搬迁,流动人口减少,青壮村民外出打工,朝天河老街人去楼空,陷入从未有过的冷清。

现在一些老单位的旧址依然存在,尽管斑驳破旧,但它是朝天河昔日繁荣、辉煌的见证。

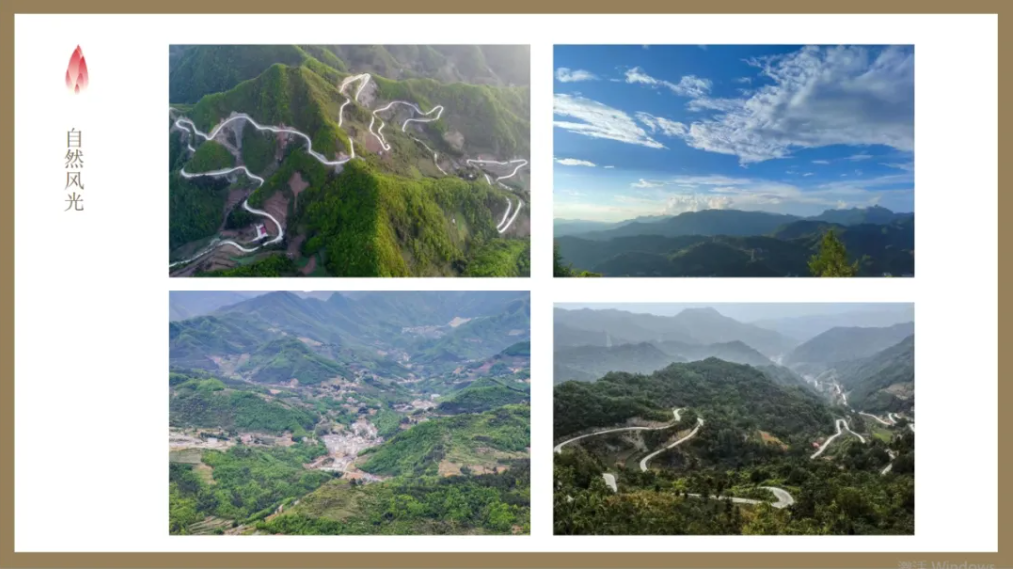

朝天河境内沟壑纵横,溪流交织,自然景观、历史遗存众多,主要有杨家院子、罗家新屋、龙王庙、向家堡、朝天河老街,还有石拱桥、天堡寨、炮台梁等。

朝天河村有着悠久的历史和光荣的传统,民风兼具南北,生态环境宜居。一辈又一辈的朝天河人以智慧和勤劳创造出了物阜民丰的美好生活。从这里走出了黄埔将军陈宗夏、抗美援朝将士陈宗筹等名人志士。

近日,陕西省人民政府印发《关于批准公布第七批省级历史文化名城名镇名村街区的通知》,牛蹄镇朝天河村,凭借深厚的历史文化底蕴与出色的文化遗产保护工作成功入选第七批省级历史文化名村。

朝天河,还有说法相传,在宋绍兴三年(1133年),金兀术入侵金州(安康),南宋抗金名将王彦率部退守石泉县。在饶风关的战斗中,王彦的部队与金军展开了激烈的战斗,最终因内奸引导金军偷袭,宋军不支而溃败。在溃败途中,将士们疲惫不堪、饥渴交加时,发现了一条清澈的河流——朝天河。将士们饮用河水后恢复了精力,感激天赐甘泉,从此这条河便被称为“朝天河”。

“一位画家”:石鲁。

文化的魅力,在于根植于本土生活,艺术家则是一个地方人文的灵魂见证。石鲁,应该成为牛蹄镇挖掘、打造和宣扬的文化IP。

石鲁,四川省仁寿人,原名冯亚衡。长安画派主要创始人。曾任《西北画报》社社长、中国美术家协·会陕西分会主席、陕西国画院名誉院长、中国美协·常务理事等。石鲁是现代中国画坛的一位开宗创派者,一位创新的巨擘。他开创了二十世纪的长安画派。

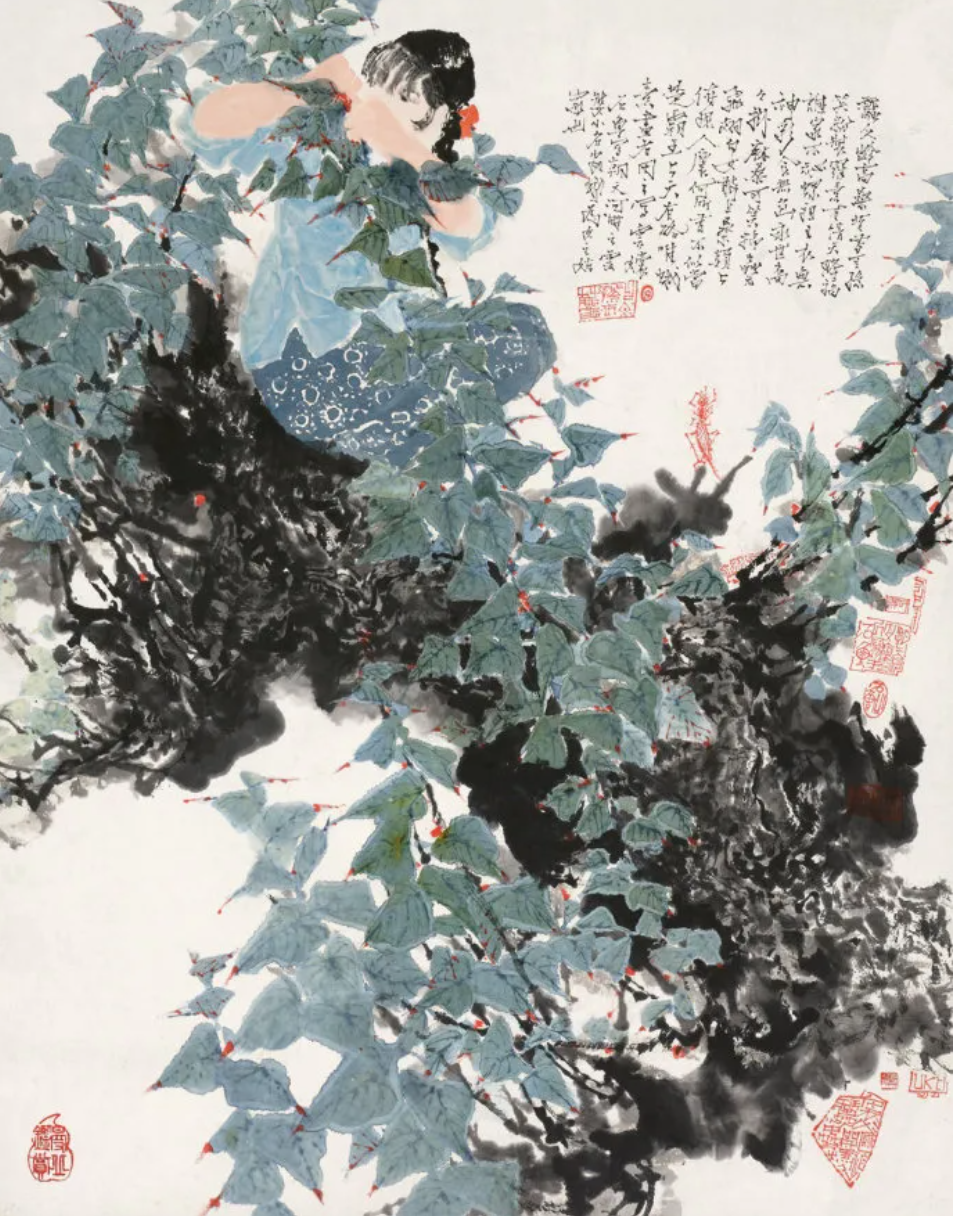

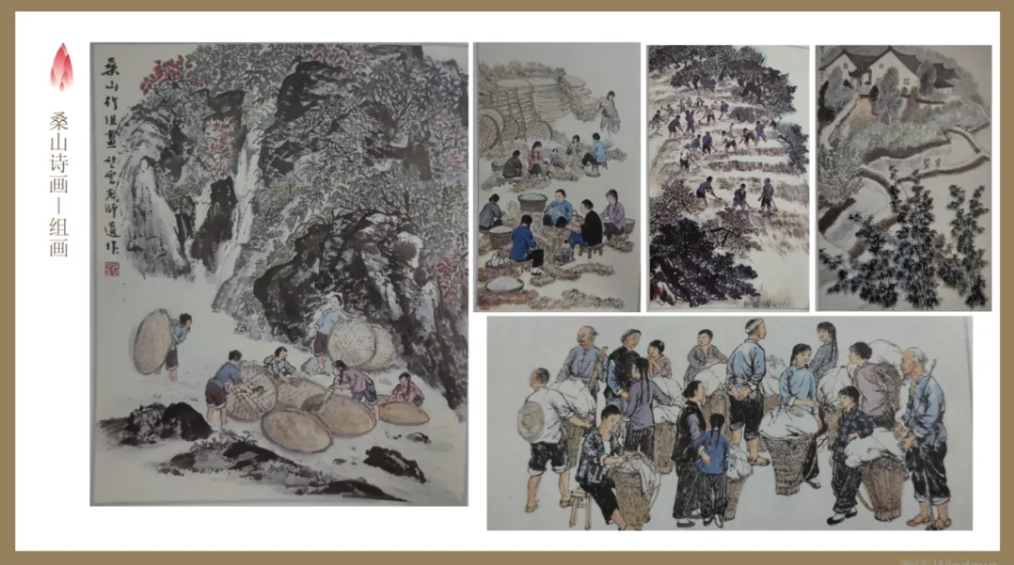

《安康河畔》的创作源于1965年初,石鲁和赵望云、何海霞、李梓盛一行去陕西南部安康朝天河采风。安康是陕西的一个蚕乡,种桑养蚕十分普遍,所以石鲁就地取材在当地就完成了多幅养蚕题材的绘画作品,如《桑山速写》等。

题识:蚕女龄乔桑,昔有王孙笑粉妆。罗素有情天降福,谁家不秘王祖。衣无神采食无鱼,永世商裔挂麻桑。可笑棉虫无飞翅,白女敢上桑颠上。俯视人寰何所有,不似当(年)楚霸王。上天有路唯蛾素,画者因之写云。石鲁写朝天河畔之云婆,小名安蛾,为女之姑家也。《采桑图》,2010春拍成交价1064万元。

这幅《安康河畔》表现了一位身着红衣蓝裤的少女,在河畔洗蚕箩的情景。河水潺潺的线条、浓黑错落的石块和石上错落有致摆放着的竹箩构成了一幅美妙的风情画。画作充满了清新明快的田野气氛,是石鲁绘画中田园题材的代表之作。

款识:安康朝天河畔,罗蚕日潺流涤罗祖云云神龟,石鲁之习作,醉于云谷。《安康河畔》,2011春拍成交价862.5万。

在创作这幅《安康河畔》之后不久的1965年秋天,画家患上了精神分裂症,不得不住院治疗,停止了艺术创作。

自古江南多雅士,相比较于陕南山区来说,这样一位艺术大师扎根于生活的经历,无论是艺术的本身,还是文化的传承都是一笔宝贵的财富。

石鲁,作为中国画坛的开宗创派者,理应让艺术的生命延续并发扬光大。

朝天河这段独特的历史,不应该被遗忘。这是牛蹄镇独一无二,且可以推向世界的瑰宝。

“一块牌子”:长安画派写生基地。

“以文铸魂、以艺赋美”,推动乡村文化与产业深度融合是当下的一个热点。作为小乡镇,如何不陷入人云亦云的误区,走自己的特色发展之路是乡村振兴的命脉。

牛蹄镇的未来发展,不妨打差异化之战,探索一条“乡村美学”之路。当产业、基础、环境完善之后,不妨让文旅行业的着力点放在新农人实践与产业融合,激活空间旅游点,打造嵌入式艺术空间,提升乡村美育馆、写生基地等效能;用产业赋能乡村艺术,培育农文旅与数字交易平台;用好“长安画派写生基地”的响亮招牌。

你知道“长安画派”的历史渊源吗?

“长安画派”是由石鲁、赵望云、李梓盛、康师尧、何海霞、方济众等画家为代表的美术团体,他们的绘画题材以山水、人物为主,兼及花鸟;作品多描绘西北,特别是陕西地区的自然风光和风土人情,其中尤钟情于陕北黄土高原的山山水水;在创作手法上,他们致力于中国画的继承与创新,提出“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术主张。

20世纪50年代末至60年代,上半叶活跃在陕西省西安市,因西安旧称长安,故名。其主要创始人有石鲁、赵望云,重要画家还有何海霞、方济众、李梓盛、康师尧、黄胄、罗铭等人。他们自40年代就生活在陕西,并从事艺术创作。他们的绘画题材以山水、人物为主,兼及花鸟,作品多描绘西北,一反清末,民国年间中国画坛摹古不化之风,大胆走向生活,大量写生创作,给当时较为死沉的中国画注入了新感觉,形成陕北风味特殊画风。

以赵望云、石鲁为代表的西安美术团体,在北京等地组织了一次巡回展,他们以表现黄土高原古朴倔强为特征的山水画和表现勤劳淳朴的陕北农民形象的人物画,在中国画坛引起轰动,人称“长安画派”。

80年代后,刘文西、陈忠志、王子武、崔振宽、赵振川、王宝生、罗平安、王金岭、李世南、王西京、王有政、郭全忠、苗重安、徐义生、江文湛、徐庶之、刘原生、张振学、张义潜、王炎林等一大批中青年画家活跃陕西画坛,他们继承发扬长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的优良传统,立足黄土,扎根生活,反映现实,凭借着深厚的文化积淀,浓郁的乡土风情,以新的审美情怀和语言方式,构成了鲜明的艺术风貌。

2017年4月11日,石鲁先生的学生、画家张杲先生一行,赴汉滨区朝天河沿先师们当年的足迹,追寻名画家在朝天河生活写生过的地方。

在原朝天公社旧址画家们参观了石鲁,赵望云,何海霞众大师当年住过的老公社旧居和常去写生的罗家新屋。

张杲先生深情缅怀了老师石鲁,感慨万千。欣然提笔为牛蹄镇书写“牛蹄精神”,“长安画派写生基地”“一手伸向传统,一手伸向生活”,并期望牛蹄镇把这些长安画派巨匠曾经居住过的地方保护好,继承和发扬长安画派精神。

当下的牛蹄镇发展势头迅猛,如何用好经济搭台文化唱戏,彻底将文艺的元素激活,用好这块写生基地的招牌,相信艺术的价值不可估量。

一场村歌大赛,当那句“绿水青山就是金山银山”的口号响起,我们仿佛看见了牛蹄镇的觉醒。“一个村、一位画家、一块牌子”,这三张独一无二的文化IP,应该抓住历史的机遇,绽放出她应有的光芒。

牛蹄镇的静美,蕴含着艺术的灵秀。

在朝天河的漫时光里,镌刻着岁月的痕迹,记录着这方水土的灵魂。“文艺赋美”不仅在古街深巷点燃,更在田间地头燎原,扎根泥土中,有效拉近文化艺术与乡村群众的距离,这才是新时代乡村文化的正确表达。